حزينة عينا صفية العسليّتان، تُخبّئان وراءهما حكايات من الخوف والقهر والظلم تشبه الروايات الإغريقية أو الأفلام الهندية. الصبية التي أقعد حادث سير زوجها في البيت، لم تستسلم للقدر. لكن، ماذا لو القدر استسلم للحرب ومسلحي «داعش» الذين «لا يحترمون حرمة ولا امرأة ولا طفلاً ولا حتى أنفسهم»، كما تقول صفية (29 سنة).

دفعت صفية وزوجها محمد كل ما لديهما كي يهربا من نيران «داعش» وظلم ميليشياتها «الحارق، اللهّاب، الشيطاني بل الخيالي»، كما تصفه صفية وهي ترتجف كلما تذكرت تلك الأيام السود التي مرّت عليها قبل أن تهرب هي وزوجها المريض وابنها ذو السنتين. «لقد نجونا من رحلة الموت بل رأينا الموت بعيوننا... 3 أيام متتالية ظللنا في البراري من دير الزور إلى الحدود اللبنانية. كنت أحمل إبني على ظهري وحليبه ومياهه وأكله كي لا يموت من الجوع. إتفقنا مع المهرّبين عبر وسيط نعرفه كي نقطع كل تلك المسافات الطويلة المزروعة بالقنابل والانفجارات والرعب... شعرت أنني في فيلم سينما بل كابوس». كلما تتحدث صفية عن هذه الايام تعرق وترتجف، ثم تغمر ابنها الذي أصبح اليوم في الثالثة من عمره. «أريد له مستقبلاً جيداً، لكن العين بصيرة واليد قصيرة. هربنا من الموت إلا أن الفقر لا يرحمنا. أعمل في الزراعة ههنا في رميش حيث كان يعمل زوجي منذ 15 سنة، قبل أن تصاب رجله وتوضع فيها قضبان من حديد. كان يعرف عائلة هنا تمتلك أراضي زراعية، فتواصل معهم وساعدونا كي نستعيد حياتنا بل لنولد من جديد».

تعمل صفية في زراعة التبغ حوالى ستّ ساعات يومياً، ويساعدها زوجها حين يستطيع كي يدفعا مصاريف البيت وإيجاره. «أشكّ الدخان وأتقاضى ألف ليرة لبنانية على الخيط، هو مبلغ زهيد مقابل التعب، لكن ليس لدينا عمل آخر. إيجار بيتنا المؤلف من غرفة ومطبخ وحمام، 150 دولاراً. ونحن نجني أحياناً أقل من إيجار البيت، فنستدين من البقّال ما نحتاج للمأكل وأحياناً ننام بلا عشاء»، تحكي صفية الحامل بطفل جديد منذ ستة أشهر.

تأمل صفية بأن تساعدهم الأمم المتحدة في حلّ مؤقت، «على الأقل كي نأكل ونشرب»، كما تقول. لكن الموعد الذي أخذته مع مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة تأجّل مرتين... صفية اليوم تنتظر طفلاً، ولديها طفل لم تسجّله في المدرسة بعد ولا تعرف ما السبيل الى ذلك، وكلها «أمل بمنظمة الأمم المتحدة»، كما تؤكد.

أبو يوسف يبني بيوت الناس ولا يمكنه بناء مستقبله

بنطال جينز متآكِل، قميص قطني مهترئ، وقبعة أشرقت عليها الشمس وغربت لأكثر من سنة ونصف السنة. دخان يتصاعد من سيجارته كنثرات الهمّ المتراكم على وجهه.

أبو يوسف الأب لثلاثة أولاد (إبنتين وصبي)، الرجل الأربعيني الذي هرب من دير الزور وزوجته وابنتيه (قبل أن يلد ابنه الذي لا يتجاوز الثمانية شهور) يجبل الباطون برفشه بشغف، فهو معلّم أصيل ويفهم في مهنته التي ورثها أباً عن جدّ.

تتكاثر حبات العرق على جبينه، فتنزل على أنفه ثم على فمه، فيلحسها كمن يشرب من مياه نهر جارية، قائلاً: «قنينة المي الصغيرة حقها 500 ليرة لبنانية وأنا بقبض بين أربعة وخمسة آلاف على الساعة، يعني العرق الطالع من جسمي أنا أحقّ فيه من الأرض والتراب»...

سمعة أبو يوسف بين أهالي قرية رميش (قضاء بيت جبيل) - جنوب لبنان التي يسكن فيها، جيّدة، ويثق أهالي القرى المجاورة بعمله لأنه «آدمي وفقير وبدو السترة»، كما يصفه أحدهم. لكن «السمعة لا تطعم الخبز هنا ولا تعطينا حقّ العمل في بلد اللجوء»، كما يؤكد أبو يوسف. ويضيف: «في سوريا كان كفّي يهدّ جبالاً ويبني بنايات وقصوراً، غالبية بيوت دير الزور بنيتها بهذه العضلات. كنت أتعب كثيراً إنما كان بالي مرتاحاً ولا أحمل همّ جنسية أو إقامة أو أمن...».

يتحدث أبو يوسف والمرارة بين الكلمات تكاد تجرح لسانه. «لا يكفي أننا هاربون من القتل والذبح والحروب وداعش، إلا أننا نعاني الأمرّين لنحظى بعمل من عرق جبيننا. نحن لا نريد أن نأخذ رزق أحد، أردنا فقط أن نعيش بسلام وبالحلال. لو تنتهي الحرب اليوم في سوريا سأعود بلا أغراضي، فقط بثيابي هذه المجبولة الباطون. صدقيني لا أحد يحب الغربة ولا أحد يحب الذلّ...».

يفضل أبو يوسف العيش في سوريا لكن «ليس قبل استتباب الأمن، لقد رأينا الموت بعيوننا، فلن نغامر مرّة أخرى بحياتنا وحياة أولادنا مع أننا نعيش هنا من قلةّ الموت كما يقولون». يتقاضى أبو يوسف حوالى 150 دولاراً في الشهر، وهذا أجر لا يخوّله حتى شراء حليب لابنه وخبز لابنتيه وزوجته. ويتساءل: «هل يرضى أي لبناني بأن يعيش بـ 150 دولاراً في الشهر؟».

زوجة أبو يوسف المُرضعة تساعده في مصروف البيت، فهي تنظّف بعض البيوت، لكن «ليس كل الأهالي يرضون أن يشغّلوني في بيوتهم. هناك ناس عنصريون لا يحبون السوريين، في حين هناك ناس طيّبون جداً يساعدوننا في إطعام أولادنا. أنا أدعو الله أن يدرّ حليبي حتى يكبر ابني ويدخل إلى المدرسة، فحليبي مجاني والله منحنا إياه، أما حليب البودرة الصناعي فهو أغلى من الذهب في لبنان»...

ليس لأبي يوسف مشكلات مع أهالي الضيعة، بل هو مشكلته مع الدولة اللبنانية التي تريده أن يدفع ثمن بطاقة الإقامة وهو لا يتقاضى ثمن قوته، ويطالب المنظمات الانسانية بالنظر إلى حالات الآلاف مثله. ويقول: «صحيح أن هناك نظرة دونية للسوري في غالبية المناطق، لكن الله يرسل إلينا أولاد الحلال ليساعدونا، لكن هذه المساعدات لا تبني عائلة ولا تؤمن الاستقرار المادي، وتجعلنا نشعر بالدونية والذلّ كل يوم. نحن لا نريد شفقة من أحد، نريد أن ترتفع رواتبنا كي نأكل ونشرب ونسكن في غرفة ومطبخ وحمام، من دون جميل ولا منّة من أحد»....

أما مشكلته الثانية فهي خوفه على ابنتيه اللتين لم تدخلا المدرسة بعد. «لقد قالوا لنا لا مكان للطلاب السوريين في المدرسة الرسمية الحكومية، فلا مقاعد تكفي للعدد الذي ارتفع مع نزوح كثير من السوريين إلى المنطقة. وهذا يرعبني، لا أريد لأولادي أن يكونوا أميين لأن الجهل يولّد الجهل والفقر، وهذان العنصران يولدان العنف والحروب»...

«نهرين» التي حدفتها الدراما من الحسكة إلى بيروت... تنتظر الخلاص في سيدني

شاردة «نهرين» طوال الوقت. تعمل بصمت وحرفية عالية. تقلّم أظافر السيدات الراقيات، تنظّف جوانبها من اللحم الميت بهدوء تام، ثم تدعك اليدين والرجلين بالكريمات المرطّبة قبل أن تعاود الاهتمام بالأظافر لتُطليها بألوان زاهية تشبه ضحكتها المليئة بالأمل.

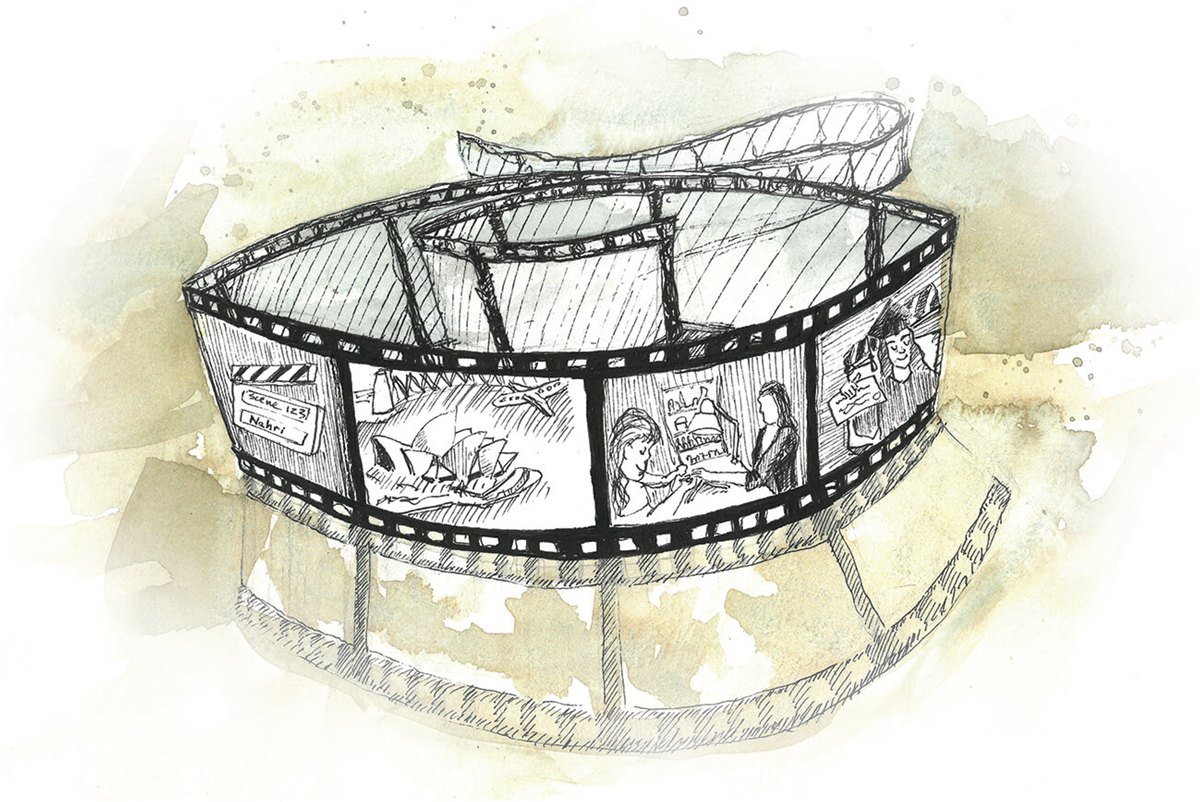

في وسط بيروت تعمل نهرين الصبية السمراء التي هربت مع عمّتها وأخيها إلى لبنان، منذ اشتداد المعارك في منطقة الحسكة حيث ولدت وترعرعت ونالت شهادة في المسرح من كلية الفنون الجميلة. «عندما تخرّجت، كنت أحلم بأن أصبح ممثلة في الدراما، بدأت بتعليم الأطفال في المدارس على أمل أن أحظى بدور جيّد في مسلسل ظريف. وفي مرحلة انتظار الدور التمثيلي، حدفتني الحياة إلى أكثر أدوار الدراما فظاعة في حياتي»، تقول إبنة الـ 28 سنة القوية كالصخر.

تواجه «نهرين» أمواج البحر ورياح الحرب القاتلة التي هجّرتها من بلدها غصباً عنها. «خطفوا أخي وهو في العشرين من عمره، لا ندري من هي الجهة الخاطفة، ولم نعرف عنه أي شيء حتى الآن. تعرّضنا للتهديد بالقتل كلنا، كل عائلتنا الكبيرة. هناك أفراد جماعات إسلامية كانوا يهدّدون كل المسيحيين. قالوا إنهم سيحرقون بيوتنا، ويغتصبون نساءنا، ويذبحون رجالنا... لم يطلع الفجر حتى كنا هربنا جميعاً... تركنا كل شيء. فقط جئنا ببعض الذهب والمال الذي جمعه أهلنا طوال سنين العمر».

لا تتنهد «نهرين»، لا تنزل دمعتها، تتحدث بقهر لكنها لا تستغلّ موقعها كلاجئة في لبنان، ولا تسمح لأحد بأن يشفق عليها. تعمل بعرق جبينها. «الإستيتيك والعناية بالجمال لم تكن يوماً مهنتي. عندما وصلت إلى بيروت، كنت خائفة، بقيت أنا وأبي وعمتي وأخي في البيت الذي أمّنه لنا أحد المعارف السوريين الذين يعملون هنا منذ عشرين سنة. كنا نخاف أن يعرف المسلحون مكاننا. كان الرهاب يسجننا... لكن سرعان ما تأقلمنا واستأجرنا بيتاً في منطقة «السبتية»، وبما أن الاهتمام بالجمال في لبنان مهم فليس أفضل من العمل فيه. هكذا بدأت أعمل في صالون للعناية بالأظافر استدلّيت عليه من جارتنا».

لم تجلب «نهرين» معها شهادتها الجامعية، كانت متوترة عندما هربت، لم تفكر بالعمل والعلم، كان كل همّها أن تنجو من الاغتصاب والذبح على يد الجماعات الإسلامية. «أنا لا أعرف لغات أجنبية، أدبّر أمري بالانكليزية، فأي مدرسة قد تستقبلني في لبنان لأعلّم فيها المسرح كما فعلت في سوريا؟، خصوصاً حيث أسكن وحيث الكل يتكلمون الفرنسية التي لا أفقه منها حرفاً». هي ليست المهنة التي أحلم بها ولا تشبه طموحاتي، لكنني كنت مجبرة على العمل لأن المال الذي جلبناه معنا نفد خلال أيام. عمتي كبيرة في السن، وأبي سافر لاحقاً إلى ألمانيا مع زوجته الثانية التي تزوجها بعدما توفيت أمي. كان لديها عائلة هناك، فساعدته على الرحيل معها. وأنا وأخي وعمّتي بقينا هنا ننتظر مصيرنا».

لم تكن «نهرين» تريد العيش في لبنان طوال حياتها، مع أنها تأقلمت مع الناس، وصار لديها أصحاب وعمل تكسب منه حوالى 600 دولار شهرياً. «صراحة تعوّدت على الحياة في بيروت، وصار لديّ مشاريع هنا مع أصدقائي وجيراني حيث نذهب إلى الجبل ومناطق جميلة كل أحد. وصار لديّ حبيب يهتم بي ويصرف عليّ. لكن الحياة في لبنان صعبة وكل شيء باهظ الثمن، ولا أريد أن أبقى هكذا أنظف أظافر البورجوازيات، لذا قررت السفر». قدّمت «نهرين» الأنيقة واللطيفة واللبقة في حديثها مع الزبائن ومع زملائها في العمل، أوراقها إلى السفارة الألمانية. إنتظرت سنتين ولم يردّ عليها أحد. أرادت الهجرة إلى ألمانيا، لكن أحدهم نصحها بالهجرة إلى أستراليا حيث يعطون التأشيرات بطريقة أسرع. لم تكذّب هذه الفتاة المقدام خبراً، فذهبت إلى السفارة الأسترالية وقدمت طلب هجرة. بعد طول انتظار، جاءها اتصال بالإيجاب. «طرت من الفرح، شعرت أن الحياة تضحك لي من جديد. لا يهمني ماذا سأفعل هناك، ولا ماذا سآكل... كل ما يهمني أن أُعامل كإنسان له احترام وكرامة ويأكل ويشرب ويُطبّب مهما كان دينه أو عرقه أو جنسيته»، تقول «نهرين» وهي في قمة السعادة. فهي ستسافر قريباً إلى سيدني علّها تشقّ طريقها في الدراما التمثيلية وليس في الدراما الكابوسية التي عاشتها على مدى 5 سنوات.